ТД АсбоЦем. Все права защищены. www.asbocem.ru (495) 799-40-54

Т о р г о в ы й Д о м А с б о Ц е м

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

|

||

(495) 799-40-54 asbocem@mail.ru

Линейное расширение асбестоцемента

Использование асбестоцемента для устройства вентиляционных каналов в строящихся в Москве высотных зданиях, где к качеству всех материалов предъявляются повышенные требования, побуждает более детально осветить такие свойства асбестоцемента, как теплопроводность и линейное расширение, вызываемые изменениями температуры. Эти cвойства асбестоцемента являются важнейшими при устройстве вентиляционных каналов в зданиях, имеющих значительные размеры.

Для определения коэффициента линейного теплового расширения были произведены соответствующие опыты, во время которых пользовались тремя приспособлениями: в первом приспособлении исследуемое тело можно было доводить до различной температуры; с помощью второго и третьего приспособлений производились измерения температуры и определялись изменения длины образца.

Нагревательная печь была сделана из двух асбестоцементных труб, расположенных концентрически (рис.173), с заполнением промежутка между ними набивкой из асбеста, предварительно подсушенного.

Внутри трубы с меньшим диаметром по образующим было установлено 10 плоских стальных полос сечением 16х3 мм, длина которых равнялась длине асбестоцементных труб. К этим полосам прикреплялись небольшие фарфоровые изоляторы, на которых была укреплена накаливающаяся хромоникелевая проволока диам. 0,1 мм.

Концы 10 проводов, соединенных параллельно, присоединялись к двум полюсным зажимам. Устроенная таким образом цепь подключалась к осветительной сети переменного тока. В цепь были включены реостаты, дававшие возможность изменять напряжение тока и регулировать температуру. Чтобы избежать движения воздуха в печи, концы ее закрывали плотными деревянными кругами.

Для измерения температуры были установлены термометры с делениями в 0,1 градуса.

Чтобы можно было регулировать температуру и следить за ее состоянием, были установлены вдоль испытываемого образца на различной высоте 14 термоэлементов из меди, соединенных в серии. Холодные спайки этих элементов были распределены вокруг шарика другого термометра (также с делениями в 0,1 градуса), покрыты толстым слоем ваты и помещены в стеклянный сосуд, находившийся в условиях температуры окружающего воздуха.

Испытываемая асбестоцементная пластинка была вырезана из стенки трубы радиусом 30 см и имела размеры 1х5х60 см. На криволинейную поверхность пластинки опирались две медные проволоки диаметром 0,3 мм, которые затем опускались вертикально под натяжением двух свинцовых гирь (рис.174), погруженных для избегания колебаний в сосуд, наполненный маслом. Были установлены также два микроскопа таким образом, чтобы имелась возможность одновременно измерять с точностью до 1:1700 мм смещение проволоки. Для измерения начального расстояния между проволоками непосредственно за ними была установлена медная линейка с миллиметровыми делениями.

Печь была подвешена к кирпичной стенке на двух металлических крючках.

До начала испытаний были определены коэффициенты линейного теплового расширения некоторых металлов, которые весьма близко совпадали с общепринятыми коэффициентами. После этого для установления коэффициента линейного теплового расширения производились опыты с необработанным прессованным и полупрессованным асбестоцементом.

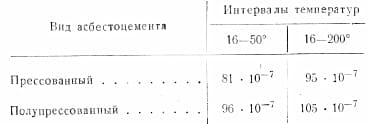

При испытании 14 образцов асбестоцемента и 150 наблюдениях над ними коэффициенты оказались довольно близкими (табл.49).

Рис.173. Опытная нагревательная печь

Таблица 49. Коэффициенты линейного теплового расширения асбестоцемента

Рис.174. Общий вид опытной установки

|